話題株ニュースは、どこに注目すれば投資に活かせるの?

初心者がチェックすべき3つのポイントを解説します!

今回の記事の内容

- 「なぜ動いたか」変動要因を理解するための3つの視点

- 株価の勢いを示す「ストップ高」などの専門用語の解説

- 話題株に飛びつく前に冷静に確認すべき注意点

毎週月曜日に発表される「話題株」のニュース。株価が大きく変動した銘柄の情報は、市場のトレンドを知る重要な手掛かりですが、初心者の方にとっては「どこに注目すべきか」が分かりにくいかもしれません。この記事では、話題株を投資に活かすための具体的なチェックリストを3つのトピックに絞って解説します。

「なぜ動いた?」話題株の変動要因を理解する3つの視点

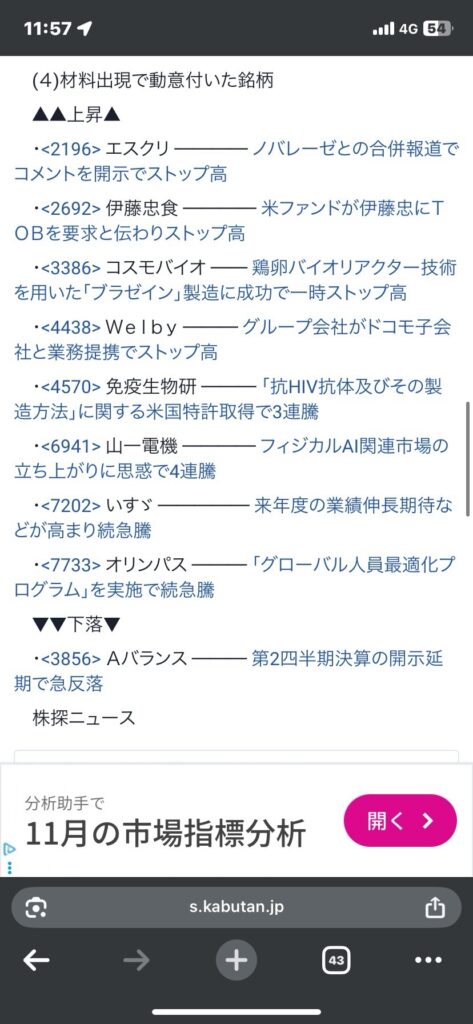

毎週月曜日に発表される「話題株」ニュースは、「今、市場がどこに注目しているか」を知るための重要な情報源です。単に「上がった/下がった」という事実ではなく、「なぜ動いたのか」という背景に注目しましょう。注目すべき変動要因は主に以下の3つです。

- 企業固有のサプライズ:合併・買収(M&A)や、新技術・新製品の開発成功、不祥事などがこれにあたります。これらはその企業の将来性を大きく左右する材料となるため、株価も極端に動きやすいです。

- 業績動向・経営戦略:四半期ごとの業績予想の上方修正/下方修正、大規模なリストラや構造改革などの経営戦略の発表も大きな変動要因です。株価は企業の将来の利益を反映するため、この情報は非常に重要です。

- 市場全体のテーマ:AI、半導体、環境技術など、その時々の市場で注目度の高いテーマ(業種)に関連する銘柄は、テーマ株として全体で物色されやすい傾向があります。特定の銘柄だけでなく、そのテーマの関連銘柄全体が動いていないかを確認することで、市場全体のトレンドを把握できます。

今週の話題株のダイジェストのURL

https://s.kabutan.jp/news/n202511150296/

話題株のURL

https://s.kabutan.jp/market_news/?category_org_id=9&page=2

ここに土曜になったら今週の話題株ダイジェストが上がるから確認しに行く。

材料出現で株価が上がっているものをウォッチリストに入れて、買いルールにあてはまるタイミングで購入を検討する。

【初心者必須】知っておきたい株価の勢いを示す専門用語

話題株ニュースでは、株価の勢いを示す専門用語がよく使われます。これらの意味を理解することで、ニュースのインパクトを正確に把握できます。

- ストップ高 / ストップ安:その日の売買で定められた上限価格(ストップ高) または 下限価格(ストップ安) まで株価が張り付いた状態です。ストップ高は「買いたい人が多すぎて売る人がいない」、ストップ安は「売りたい人が多すぎて買う人がいない」という極端な需給の偏りを示します。

- 続急騰 / 続急落:前日から引き続き(連日で)株価が急激に上昇(急騰)または下落(急落)した状態です。非常に強いトレンドに乗り、投資家の期待(続急騰)または懸念(続急落)が継続していることを示唆します。

- 連騰 / 連敗:数日にわたって株価が上がり続けている(連騰、例:4連勝)か、下がり続けている(連敗)かを示します。トレンドの勢いと持続性を見る上で参考になります。

これらの用語で動いている株は、大きなチャンスかもしれませんが、それだけ大きなリスクも伴うことを理解しておく必要があります。

危険!話題株に飛びつく前にチェックすべきこと

話題になっている銘柄を見ると、すぐに「買わなきゃ損」と焦るかもしれません。しかし、特に初心者が最も注意すべき点は**「飛びつき買い」の危険性**です。以下の2点を確認してから、冷静に投資判断を行いましょう。

- ニュースはすでに株価に織り込まれている可能性が高い:ストップ高になるほどの良いニュースは、すでに多くの投資家に知れ渡り、その期待が株価に反映されています。そのため、ニュースが出た直後に高値で買ってしまい、その後の反動で急落に巻き込まれるリスクが高くなります。

- 材料の真偽と持続性を冷静に判断する:そのニュース(材料)は、一時的なもの(例:特定のニュース報道)ですか? それとも企業の将来を大きく変える持続性のあるもの(例:画期的な新技術の実用化)ですか? 材料の持続性こそが、長期的な株価上昇の鍵となります。ニュースの表面だけでなく、その企業価値に与える影響を深掘りして考える習慣をつけましょう。

まとめ

毎週月曜日の話題株チェックは、「今、市場がどこに注目しているか」を知るための重要なステップです。最初は「この会社の株がなぜこんなに動いたんだろう?」という疑問を持つことから始め、変動要因を一つずつ理解していきましょう。特に興味を持った銘柄があれば、その企業の事業内容や過去の株価チャートを調べてみるのが次のステップとしておすすめです。